5月の歩こう会は港区白金台の「自然教育園」

5月8日(木)港区白金台の国立科学博物館附属「自然教育園」を訪れて

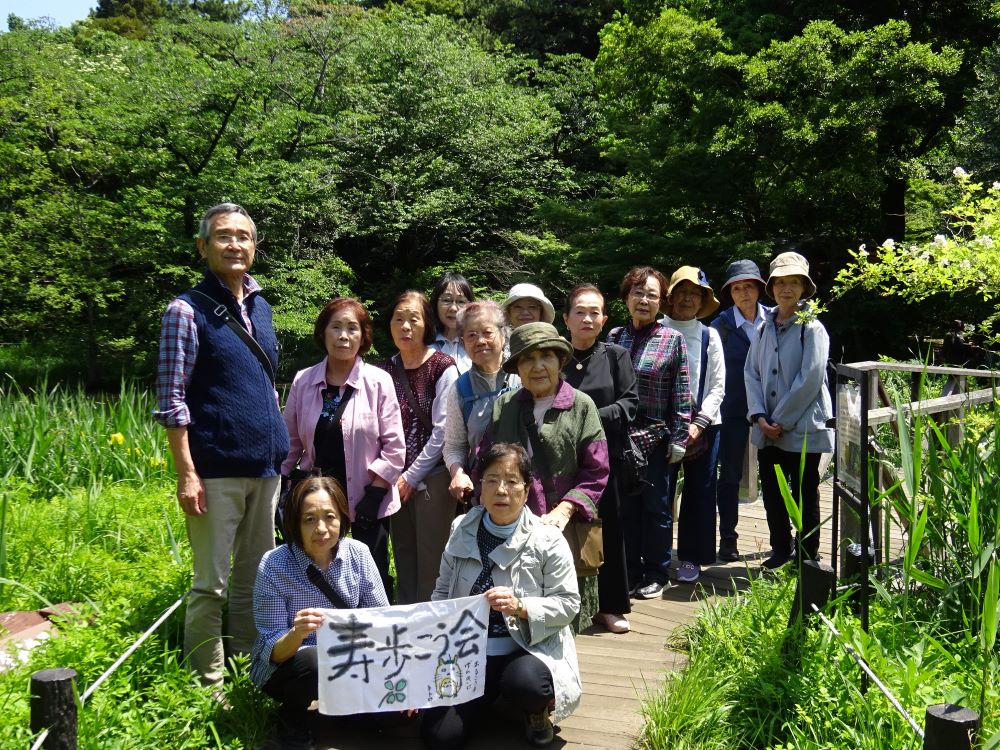

今月の寿歩こう会では、都会のオアシスとも言える**国立科学博物館附属「自然教育園」**を訪れました。東京の中心にありながら、一歩足を踏み入れると武蔵野の雑木林が広がり、沼や池が点在するこの場所は、まるで遠くの自然の中に迷い込んだかのような錯覚を覚えます。約6000歩の散策は、まさに「歩こう会」の名にふさわしい活動となりました。

自然教育園は、もともと江戸時代には高松藩主・松平頼重の下屋敷として使われ、その後、明治時代には陸海軍の火薬庫として利用されました。一般の立ち入りが制限されていたため、豊かな自然が守られ続けてきました。戦後の1949年に「旧白金御料地」として天然記念物および史跡に指定され、一般公開されることとなりました。

この園の目的は、都市部に残された貴重な自然環境を保全し、教育の場として活用することです。約20万平方メートルの敷地には、1400種以上の植物、2100種以上の昆虫、約130種の鳥類が生息しており、訪れる人々に四季折々の自然の美しさを提供しています。

園内には、武蔵野の雑木林を再現した「武蔵野植物園」や、水生植物が生息する「水生植物園」などがあり、都会の喧騒を忘れさせてくれる静寂な空間が広がっています。池にはメダカやカルガモが泳ぎ、湿地にはカワセミが飛び交う姿も見られます。 (自然教育園パンフレット・HPなどから引用させて頂きました)

入場料は65歳以上は無料と言うことで、参加者全員無料でした。

今回の歩こう会では、都会の真ん中に広がる自然の豊かさを存分に味わうことができました。歴史あるこの場所が、今もなお貴重な自然環境を維持し続けていることに感動しました、次回の歩こう会でも、こうした素晴らしい場所を訪れ、自然の魅力を再発見していきたいです.

おまけ

「池」と「沼」の違い (Microsoft AI copilot )

- 池: 水深が5m以下で、人工的に作られたものが多いです。沈水植物(クロモやフサモなど)が生えていないことが一般的です。

- 沼: 水深が5m以下で、自然にできたものを指します。池と違い、底が泥深く、沈水植物が生えていることが特徴です。

つまり、池は人工的なものが多く、沼は自然にできたものが多いという違いがあります。どちらも水が溜まる場所ですが、環境や生態系が異なりますね。

「森」と「林」の違い (Microsoft AI copilot )

- 森: 樹木が多く、こんもりと生い茂っている場所を指します。一般的に、様々な種類の木が混ざり合い、自然のままの状態が保たれていることが多いです。

- 林: 同じ種類の樹木が多く立ち並び、森よりも規模が小さいのが特徴です。人の手が加わっていることが多く、計画的に植えられたものも含まれます。

農林水産省の定義では、森は自然にできた樹木の密集地、林は人工的に作られた樹木の密集地とされています。ただし、一般的な使い分けでは、森は「盛り」と同源で木が多く生い茂る場所、林は「生やす」から派生し、木が群がっている場所というイメージで使われることが多いです。

どちらも自然の豊かさを感じられる場所ですが、森の方がより原始的で、林は人の生活に近い環境にあることが多いですね。どちらの雰囲気が好きですか?🌲

(これは冗談ですが私的には森より林の方が木が一本少ないのだと思っていました、まんざら外れではないようですね)おわり